|

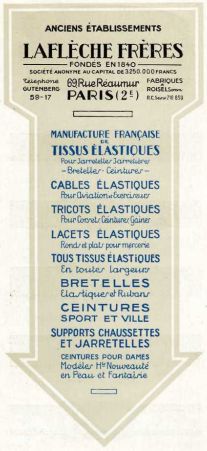

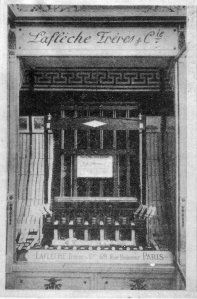

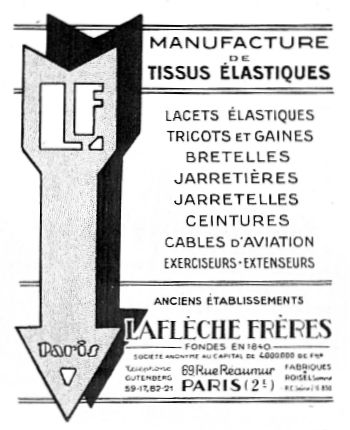

Maison fondée en 1840 et exploitée, à cette époque, par M. Boury, puis M. Sriber, elle est reprise en 1870 par Jules Laflèche. Elle a pour objet la fabrication et la vente de tissus élastiques, bretelles, jarretelles, ceintures. En 1898, Jules et son fils Henri sont associés en noms collectifs sous la raison sociale Jules Laflèche & Fils. La société est alors située 48, boulevard de Sébastopol pour la vente, et 168 boulevard de Charonne pour la fabrication. En 1908, prorogeant la durée de la société pour 20 ans, Jules adjoint à son fils Henri un troisième associé : son fils René, la raison sociale devenant Laflèche Frères & Cie. Un troisième fils, Pierre, y sera également associé en 1915, la dot de son mariage ayant été en partie injectée dans l'entreprise. Jules Laflèche décède en 1917, alors que Pierre et René Laflèche sont en captivité. Ce sont donc Henri Laflèche et Octave Millardet qui s'occupent des affaires courantes. Mais ils laisseront la place en 1918 à René et Pierre. En 1924, la société devient les Etablissements Laflèche Frères, Société Anonyme au capital de 4.000.000 de francs. Déjà en 1910, le siège commercial est situé au 69, rue de Réaumur. photo › |

|

Le personnel de

la rue Réaumur avant la première guerre mondiale

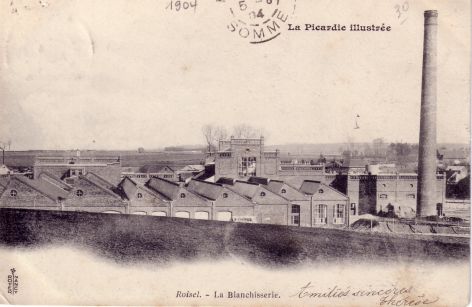

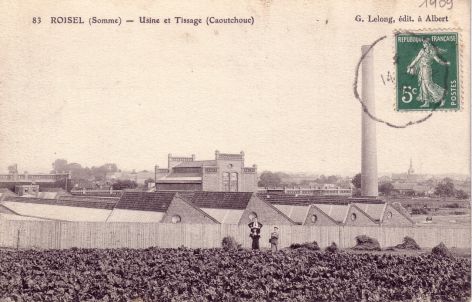

C'est en 1906 que la Maison Laflèche transfert la fabrication du 168 boulevard de Charonne à l'usine de Roisel. D'une blanchisserie construite en 1900, Jules avait fait l'acquisition des bâtiments et des dépendances en 1906. "Cette maison a toujours suivi une marche ascendante, le chiffre d'affaires a augmenté progressivement. Elle s'est toujours attachée à augmenter de plus en plus la fabrication" (in Les industries accessoires du vêtement, Exposition Universelle et internationale de Gand, 1913, Henri Laflèche, secrétaire-rapporteur).

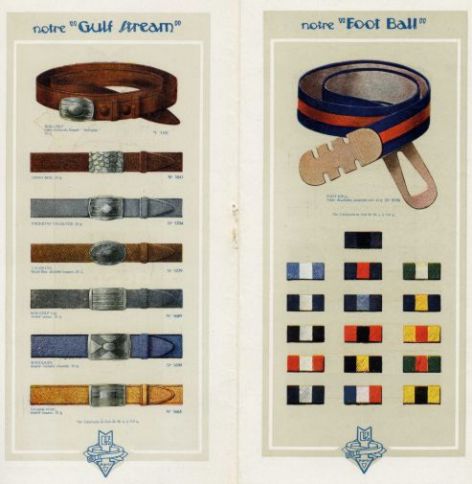

La maison Lalfèche a ainsi vendu ses produits sous différents noms de marque : La fléchette, Laflèche, Tropique, Sagitta, LF, Maximum, Gulf Stream, Estival. "Ses différentes marques sont bien connues et prouvent que cette maison a toujours montré le chemin pour l'évolution de la mode et l'adaptation de ses produits au goût moderne" (in Rapport du groupe XIII D, Industries accessoires du vêtement, Exposition coloniale internationale de Vincennes, 1931, sous la direction de René Hayem. René Laflèche, vice-président de la chambre syndicale des Fabricants de tissus élastiques était le rapporteur de la classe 86C – section D – Tissus élastiques – caoutchouc manufacturé ; c'est donc lui l'auteur de cette citation !).

|

|

En 1914, au moment de la mobilisation, l'installation de la fabrique de tissus élastiques était terminée et l'usine en pleine activité. L'usine employait alors 250 personnes lorsqu'elle a été arrêtée. Elle a par la suite été détruite par explosifs et par incendies. La cheminée, construite en 1913, 40 mètres de haut, 1,70 mètres de diamètre a sauté avec.

avant

guerre >

<

après guerre

<

après guerre

Pendant la guerre une partie du personnel a été transférée dans une autre usine à Port-Marly.

Le personnel à Port-Marly

pendant la première guerre mondiale

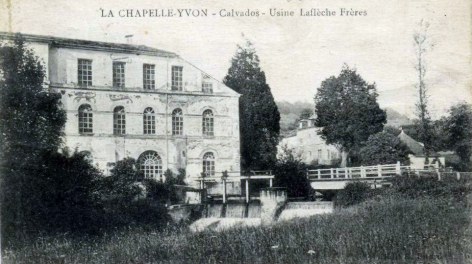

Après guerre, une partie des installations a été reconstruite à la Chapelle-Yvon grâce au beau-père de Pierre, Léon Gueugnier.

Ensuite, avec les dommages de guerre, une usine a été reconstruite à Roisel en 1923.

A l'Exposition Universelle de 1935, la Maison Laflèche avait un stand. Sur cette photo, de gauche à droite, René Laflèche, Marie-Louise Laflèche, X, Antoinette Boudin, X, Monique Laflèche, Madeleine Maseau, X, Pierre Laflèche. |

La Maison Laflèche exposait lors des expositions universelles ou internationales. Elle a obtenu : Paris, 1878, Médaille de bronze ; Paris, 1889, Médaille d'argent ; Bruxelles, 1897, Médaille d'or ; Paris, 1900, hors concours (Jules Laflèche était membre du jury) ; Bruxelles, 1910, Grand prix ; Roubaix, 1911, hors concours ; Turin, 1911, Grand prix ; Gand, 1913, hors concours (Henri Laflèche, membre du jury était le secrétaire-rapporteur de la classe 86 - industries des accessoires du vêtement) ; Lyon, 1914, hors concours ; Strasbourg, 1919, hors concours ; Exposition coloniale, Paris, 1931, Grand prix ; Paris, 1937, Médaille d'or.

|

Exposition Universelle et Internationale de Gand, 1913 |

Médaille commémorative

Exposition Universelle Internationale de 1900

Jules Laflèche était membre du jury

|

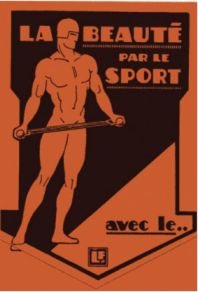

N'oublions

pas aussi que la maison Laflèche pouvait faire preuve d'innovation.

A l'exposition universelle et internationale de Paris en 1900 étaient

remarqués ses appareils extenseurs "établi pour les

amateurs d’exercices physiques qui n’ont pas à leur

disposition les agrès des salles de gymnase. Ces appareils, fort

bien imaginés, suppléent aux haltères et aux anneaux

; ils ont, de plus, cet avantage de ne demander aucune installation coûteuse

: un simple piton vissé dans le mur constitue l’attache indispensable

pour procéder aux évolutions qui développent la force

musculaire et entretiennent la souplesse des membres." |

La caoutchouterie Laflèche Frères, 69, rue Réaumur, survivra péniblement pendant une petite quinzaine d'années après la seconde guerre mondiale. Elle sera liquidée avec les honneurs, c'est-à-dire sans dettes et avec un petit pécule en 1961.

Une anecdocte mérite tout de même d'être relatée : avant la première guerre mondiale, Jules Laflèche rencontrait régulièrement Edouard Michelin au syndicat des industries du caoutchouc. Celui-ci, alors en délicatesse avec ses banquiers, proposa à Jules de revendre son affaire et de s'associer avec lui. Jules lui aurait répondu que la voiture continuerait de décimer les familles alors que les hommes porteraient toujours des bretelles !

La Maison Laflèche a toujours appartenu simultanément à différentes chambres syndicales, tant dans le caoutchouc que dans les industries accessoires du vêtement. Elle a d'ailleurs été le représentant des tissus élastiques qui est resté le plus longtemps dans le syndicat du Caoutchouc, en ne le quittant qu'en 1938. Voici les deux encarts publicitaires successifs qui sont parus dans la revue générale du caoutchouc, le premier entre 1923 et 1926, le second entre 1929 et 1933 :

Un grand merci non seulement aux cousins qui ont travaillé sur cette page mais aussi à Annaick Vautier qui nous a fourni beaucoup de documents et d'éléments historiques sur la caoutchouterie de Roisel.